Часть 2.

Принципы конструирования пребиотиков — лечебно-профилактических схем.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что низкие дозы некоторых ТЭОС инициируют конфликт между хозяином и частью собственной становящейся "чужой" микрофлоры. В результате этого конфликта развивается своеобразный дисбактериоз, характерный для аутоиммунных состояний. Этот дисбактериоз приводит к развитию очаговых повреждений эпителия и проникновению во внутреннюю среду низкомолекулярных метаболитов, токсинов, в частности, эндотоксина и целых бактериальных клеток. Развивается своеобразный синдром Шварцмана, следствием чего оказываются многочисленные, хотя и мелкоочаговые повреждения внутренних органов: печени, легких, мозга, в меньшей степени, селезенки, почек и кишечника.

Отсюда следует, что стратегически лечебно-профилактические воздействия при СНД ТВ должна быть направлена на:

1) снижение уровня противостояния микрофлоры и организмом, для чего необходимо снизить долю "отчужденной" микрофлоры;

2) повышение резистентности эпителия, микрофлоры и приэпителиальной зоны (ФСЗО) по отношению к ТВ и понижение ее проницаемости для микробных факторов патогенности;

3) обеспечение защиты внутренних органов, в первую очередь, печени, легких и мозга;

Эти воздействия должны допускать длительное применение и быть поэтому совершенно безопасна.

Исходя из сказанного выше, был сформулирован перечень технических требований к оптимальному составу комплекса добавок:

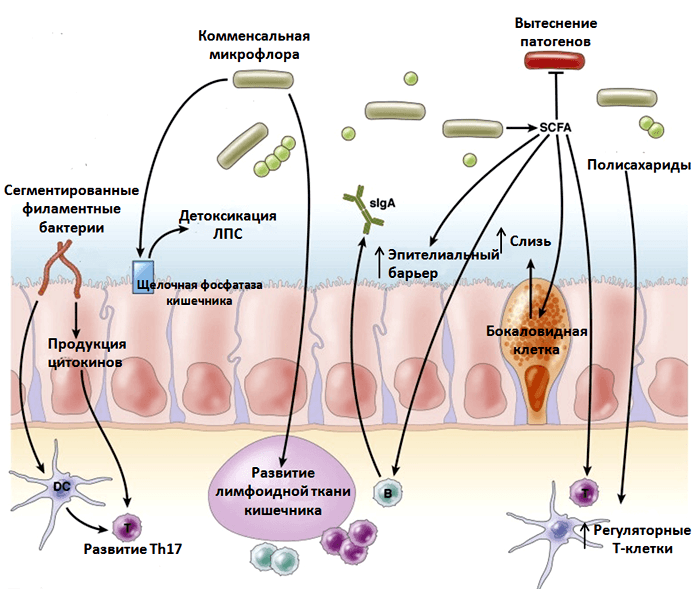

(1) снимать или минимизировать конфликт между хозяином и его микрофлорой и препятствовать активации патогенного потенциала собственной микрофлоры человека

(2) ингибировать рост "отчужденной" микрофлоры;

(3) подавлять фагоцитоз собственной микрофлоры эпителием;

(4) блокировать высвобождение эндотоксина;

(5) обеспечивать энергетические потребности эпителия;

(6) увеличивать скорость репарации поврежденных эпителиальных пластов;

(7) усиливать синтеза секреторного компонента IgA, а также лактоферрина;

(8) содержать сам s-IgA, иммуноглобулины G, M и А;

(9) стимулировать фагоцитоз профессиональными фагоцитами;

(10) корригировать дисбиотические сдвиги и усиливать рост бифидо- и лактофлоры;

(11) ингибировать рост патогенной и условно-патогенной микрофлоры;

(12) увеличивать резистентность гепатоцитов по отношению к воздействию НММ и ЛПС;

(13) увеличивать резистентность нейроглии, снижать проницаемость ГЭБ и чувствительность периферической НС к НММ.

Располагая рецептурой, отвечающей этим требованиям, можно было ожидать получения как профилактических, так и лечебных эффектов.

На каких принципах была построена эта схема?

Однако мы очень плохо знаем, особенно применительно к данному конкретному субъекту и данной конкретно патологии в каких именно макро-, микроэлементах, витаминах и т.д. он нуждается в данный момент и с какой скоростью они должны поступать во внутреннюю среду. Еще хуже мы знаем о том, какие молекулярные формы являются на данный момент адекватными для этих структуры.

Что касается микробиологической системы пищеварения, то здесь дело обстоит совершенно иначе. В этом случае, благодаря коэволюции организм и его микрофлора уже давно "заключили социальный контракт" и поставляют друг другу именно то, в чем нуждаются обе стороны и притом в той форме, которая наиболее приемлема.

И если клиницисты, биотехнологи, специалисты по питанию, составляя научно обоснованный рацион питания, могут ошибиться, иногда принципиально ошибиться, в качественном ли, в количественном ли составе, то фило- и онтогенетически древняя система хозяин-микрофлора, т.е. система, взаимосвязи в которой сложились давно, ошибиться не может.

Поэтому в основу конструирования лечебно-профилактического комплекса мы заложили препараты-пребиотики, способные управлять, если угодно, "дирижировать" активностью всего сообщества индигенной микрофлоры, т.е. обеспечивать не только какие-то метаболические звенья или даже пути, но в идеале — весь комплекс метаболических потребностей микрофлоры, т.е. соответствующих сахаров, пептидов, липидов, носителей микро- и макроэлементов, а также стартерных компонентов. В соответствии с этим построение комплекса пребиотиков базировалось на следующих принципах (табл. 4).

Таблица 4. Принципы конструирования комплекса пребиотиков

|

№пп |

Принципы |

Примечание |

|

1 |

Элементно-субстратной полноты состава |

Микрофлора должна получать все необходимое жизнеобеспечение, эпителий — энергию, печень и ЦНС - защиту. |

|

2 |

Адекватности молекулярной формы вводимых субстанций |

|

|

3 |

Элементы обеспечения микрофлоры должны быть кинетически стабилизированы, т.е. "упакованы" в защитный "чехол" |

Чтобы они не подвергались ферментативной элиминации в тонкой кишке |

|

4 |

Компоненты схемы должны обеспечивать оптимальную для данной ситуации скорость метаболизма |

Схема должна инициировать как «быстрые», так и «медленные» реакции, не допускать ни дефицита, ни гиперметаболизма |

|

5 |

Принцип экстренного получения энергии |

Схема должна включать компоненты, обеспечивающие на первых порах необходимыми низкомолекулярными энергометаболитами.. |

(1) Первый принцип концепции формулируется как принцип элементно-субстратной полноты состава — микрофлора должна получать все необходимое жизнеобеспечение. Принцип элементно-субстратной полноты состава чрезвычайно важен. Например, совершенно недостаточно, например, обеспечить собственную микрофлору только полисахаридными субстратами (которые действительно необходимы ей).

Давая анаэробной части микробной подсистемы «хорошие» субстраты — сахара, мы увеличиваем не только ее метаболическую мощность, но и элементные потребности. В частности, для ведения реакций анаэробного брожения микробы-сахаролитики нуждаются в материале для построения железосерных кластеров терминальных оксидаз. Эта потребность не очень велика, но вполне ощутима. Поэтому, если мы не будем наряду с наращиванием потока углерода и водорода (полисахариды), давать микробной подсистеме железо и серу (к тому давать в приемлемой молекулярной форме), то она по необходимости будет вынуждена обратиться за этими элементами к хозяину. Иными словами она будет приобретать гемолитические свойства, что по понятным причинам совсем нежелательно.

Необходимо подчеркнуть в этой связи, что микрофлора является, так сказать, комплементарным организму буфером. Иными словами, она нуждается в тех же элементах, что и хозяин, но в условиях элементо-субстратной обеспеченности она передает хозяину то, что ему потребно, (например, кобальт в форме витамина В12,селен в виде селенометионина) сбрасывая излишки через кишечное содержимое.

(2) Второй принцип — адекватности молекулярных форм вводимых субстанций.

(3) Третий принцип концепции имеет кинетическую природу: элементы обеспечения микрофлоры должны быть "упакованы" в своеобразный "чехол" так, чтобы они не подвергались ферментативному пищеварению в тонкой кишке, без утраты транспортировались в главное вместилище микрофлоры — толстую кишку и там подвергались бы микробному пищеварению.

Это вполне понятно: если, направляя микрофлоре какой-то "комплект" субстратов, мы не досчитаемся чего-либо по причине "тонкокишечной или желудочной кражи", то мы либо недополучим, либо даже рискуем получить извращенный эффект, вместо желаемого.

(4) Четвертый принцип также кинетический, суть его состоит в обеспечении оптимальной для данной ситуации скорости метаболизма

Чрезвычайно важно, чтобы скорость утилизации пищевых субстратов не была слишком велика, чтобы процесс не «сваливался» в сторону гиперколонизации незаконных экологических ниш. Например, не должна происходить интенсивная колонизация тонкого кишечника или усиление транслокации микрофлоры во внутреннюю среду. В этом отношении экранирование пептидов и липидов от внеклеточных бактериальных гидролаз полисахаридами клеточных растительных стенок как раз и является таким сдерживающим гиперколонизацию фактором.

(5) В условиях дисбактериоза, всегда развивающегося под действием химических агентов, когда нормальная сахаролитическая микрофлора оказывается подавлена, система в целом пребывает в состоянии энергодефицита. Однако, непременным условием любого питания, как мы отмечали выше, является необходимость потратить энергию, прежде чем ее получить.

Поэтому пятый принцип (его можно назвать принципом экстренного получения энергии) состоит в том, что в состав пребиотика необходимо также включать компоненты, или инициирующие ферментативные процессы и даже обеспечивающие на первых порах необходимыми низкомолекулярными метаболитами, т.е. блок весьма легкодоступных субстратов.

Дальнейшие исследования с перебором множества препаратов и продуктов, показали, что поставленная задача решается путем использованием комплекса биологически активных добавок (БАД), включающим комплексный иммунологический препарат (КИП) , производное лактулозы БАД «Лактусан» и БАД «Комплексный продукт Дубинина» (было дано название схема КЛК) (табл. 5).

Таблица 5. Примеры БАД с включением комплексноых иммунологических компонентов

|

№пп |

Принципы |

Примечание |

|

1 |

Элементно-субстратной полноты состава |

Микрофлора должна получать все необходимое жизнеобеспечение, эпителий — энергию, печень и ЦНС - защиту. |

|

2 |

Адекватности молекулярной формы вводимых субстанций |

|

|

3 |

Элементы обеспечения микрофлоры должны быть кинетически стабилизированы, т.е. "упакованы" в защитный "чехол" |

Чтобы они не подвергались ферментативной элиминации в тонкой кишке |

|

4 |

Компоненты схемы должны обеспечивать оптимальную для данной ситуации скорость метаболизма |

Схема должна инициировать как «быстрые», так и «медленные» реакции, не допускать ни дефицита, ни гиперметаболизма |

|

5 |

Принцип экстренного получения энергии |

Схема должна включать компоненты, обеспечивающие на первых порах необходимыми низкомолекулярными энергометаболитами.. |

Биологически активная добавка к пище "Комплексный продукт Дубинина (КПД)" построена на основе природных экологически чистых растительных полисахаридов, сочетающихся с рядом активных фитокомпонентов.

Основная идея разработки таких препаратов состоит в том, чтобы надежно и в течение длительного срока снабдить всем необходимым материалом систему микробиологического обеспечения организма и оптимизировать управление активностью микрофлоры человека, нарушенное при воздействии ТЭОС или других токсикантов, и тем самым, обеспечить реабилитацию всей системы.

Препарат содержит сбалансированный полный набор пищевых субстратов и регуляторов метаболизма собственной кишечной микрофлоры человека, включающий полисахариды (бета-гликаны), растительные белки, растительные липиды, носители ионов биогенных металлов, носители микроэлементов, носители фитогормонов, сорбенты, регуляторы и инициаторы микробиологической ферментации. Компоненты находятся в форме, обеспечивающей доставку действующего начала к мишени — толстокишечной микрофлоре человека.

БАД КПД предназначена для коррекции дисбиотических сдвигов, терапии и профилактики проктологических и гастроэнтерологических воспалительных и функциональных заболеваний, вторичных иммунодефицитов, детоксикации организма, подвергшегося воздействию химических токсикантов. Обладает гепато- и нейропротективными свойствами, способностью блокировать эндотоксины. Безвредность и переносимость продемонстрирована в экспериментах на трех видах животных и продемонстрирована в клинических испытаниях.

Испытания лечебно-профилактической эффективности и переносимости комплекса КЛК

Основные результаты испытаний состояли в следующем:

1) схема КЛК обнаруживает значительный терапевтический эффект, состоящий в уменьшении или исчезновении функциональных нарушений и признаков обострения синдрома со стороны различных систем и органов, значительно более выраженных в испытуемых группах по сравнению с контролем.

2) применение лечебной схемы или продуктов КЛК позволяет достичь значительного снижения уровня противостояния хозяина и его микрофлоры, обусловленного инициирующим воздействием синдрома НД ТЭОС;

3) специальные тесты показывают, что лечебная схема оказывает воздействие на ключевое звено патогенеза;

4) применение лечебной схемы или продуктов КЛК в описанном объеме и длительности не позволяет избавить пациентов данного контингента от имеющихся у них органических полисистемных нарушений;

5) можно полагать, что постоянное применение указанных добавок в системе питания позволить добиться устойчивой ремиссии.

Применение комплекса КЛК в испытаниях его профилактической эффективности на животных (мыши, поросята) также дали положительные результаты, обнаруживая способность к протекции по отношению использованным ТЭОС (Т1 и Т2).

Заключение

В статье проанализированы некоторые молекулярные связи хозяина и его микрофлоры. В частности, исследованы механизмы перехода к конфликтному состоянию системы на примере токсических агентов химической природы. На основании этого предложены принципы лечебно-профилактических подходов и разработан соответствующий комплекс БАД, который испытан в лечении и профилактике синдрома низких доз ТЭОС, дав положительные результаты.

В начало статьи. Часть 1...