В программе комплексного лечения больных панкреонекрозом антибактериальная профилактика и терапия (АПТ) занимает одно из ведущих мест [1, 2].

Особое значение АПТ при панкреонекрозе обусловлено следующим:

1) высокой частотой развития гнойно-септических осложнений панкреонекроза и их ведущей ролью среди причин смерти больных;

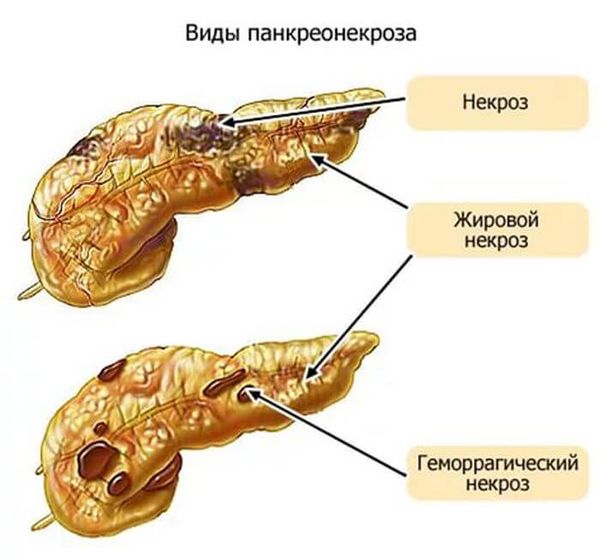

2) многофакторным и многовекторным характером инфицирования поджелудочной железы и клетчатки забрюшинного пространства (эндогенная интестинальная транслокация, нозокомиальное инфицирование);

3) трудностью своевременной (в реальном времени) и точной дифференциальной диагностики "стерильных" и инфицированных форм панкреонекроза;

4) весьма частым возникновением при деструктивном панкреатите экстраабдоминальных инфекционно-септических осложнений (особенно нозокомиальной пневмонии).

Следует отметить, что целесообразность и необходимость АПТ у больных панкреонекрозом практически ни у кого не вызывает серьезных возражений, тогда как выбор адекватного антибактериального режима остается предметом серьезных дискуссий [3, 4].

Среди составляющих АПТ у больных панкреонекрозом особое место занимает режим селективной деконтаминации кишечника (СДК), направленный на элиминацию условно-патогенных бактерий, из просвета желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), являющихся основным источником эндогенного инфицирования при панкреонекрозе [5, 6].

Таблица 1. Демографическая, этиологическая характеристика больных панкреонекрозом

|

Показатель |

Группы больных |

|

|

СДК + АПТ |

АПТ без СДК |

|

|

Возраст |

48 + 16 (21 - 82) |

47 + 17 (29 - 75) |

|

Пол мужской/женский |

21/14 = 1,5 |

26/14 = 1,9 |

|

Клиническая форма панкреонекроза |

||

|

СН |

12 (34%) |

12 (30%) |

|

ИН |

19 (54%) |

22 (55%) |

|

ПА |

4 (12%) |

6 (15%) |

|

Этиология панкреонекроза |

||

|

Алкогольный |

17 (49%) |

24 (60%) |

|

Билиарный |

14 (40%) |

14 (30%) |

|

Травматический |

2 (5%) |

1 (2,5%) |

|

Послеоперационный |

1 (2%) |

1 (2,5%) |

|

После ЭРХПГ/ЭПТ |

1 (2%) |

1 (2,5%) |

|

Идеопатический |

1 (2%) |

1 (2,5%) |

|

Примечание. СН и ИН - стерильный и инфицированный панкреонекроз; ПА - панкреатогенный абсцесс; ЭРХПГ - эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография; ЭПТ - эндоскопическая папиллотомия. |

||

Таблица 2. Характеристика тяжести состояния больных панкреонекрозом

|

Тяжесть состояния по шкалам (баллы) |

IА (n = 12) |

IБ (n = 12) |

IIА (n = 13) |

IIБ (n = 15) |

IIIА (n = 10) |

IIIБ (n = 13) |

|

APACHE II, max |

19 ± 2 |

17 ± 3 |

17 ± 2 |

17 ± 2 |

17 ± 2 |

16 ± 1 |

|

RANSON |

5 ± 1 |

5 ± 1 |

6 ± 1 |

6 ± 1 |

6 ± 1 |

5 + 1 |

|

GLASGOW |

4 ± 1 |

4 ± 1 |

5 ± 1 |

5 ± 1 |

5 ± 1 |

4 ± 1 |

|

Примечание. max - максимальные значения показателя в период АПТ. |

||||||

Таблица 3. Характеристика оперированных больных

|

Показатель |

Группа больных |

||

|

I (n = 23) |

II (n = 27) |

III (n = 24) |

|

|

Число больных, оперированных в программируемом режиме |

6 (26%) |

13 (48%) |

18 (75%)* |

|

Число операций |

3 ± 1 |

5 ± 3 |

6 ± 3* |

|

Примечание. Достоверность отличий (p < 0,05): * - между I и III, ** - между I и II группами. |

|||

Таблица 4. Распределение больных по клиническим формам панкреонекроза в зависимости от применяемого режима СДК + АПТ

|

Клиническая форма |

IА |

IБ |

IIА |

IIБ |

IIIА |

IIIБ |

||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

СН |

3 |

25 |

5 |

42 |

5 |

38 |

4 |

27 |

4 |

40 |

3 |

23 |

|

ИН |

8 |

67 |

5 |

42 |

6 |

46 |

8 |

53 |

5 |

52 |

9 |

69 |

|

ПА |

1 |

8 |

2 |

16 |

2 |

15 |

3 |

20 |

1 |

10 |

1 |

8 |

|

ИН + ПА |

9 |

75 |

7 |

58 |

8 |

62 |

11 |

73 |

6 |

60 |

10 |

77 |

|

Итого… |

12 |

100 |

12 |

100 |

13 |

100 |

15 |

100 |

10 |

100 |

13 |

100 |

|

Примечание. ИН - инфицированный; СН - стерильный панкреонекроз; ПА - панкреатогенный абсцесс. |

||||||||||||

Таблица 5. Частота легочных (пневмония и трахеобронхит) и раневых инфекционных осложнений при различных режимах АПТ при панкреонекрозе

|

Вид осложнений |

IА (n = 12) |

IБ (n = 12) |

IIА (n = 13) |

IIБ (n = 15) |

IIIА (n = 10) |

IIIБ (n = 13) |

|

Легочные |

9 |

8 |

8 |

10 |

3 |

5 |

|

75% |

67% |

62% |

67% |

30% |

38% |

|

|

Раневая инфекция |

4 |

4 |

2 |

3 |

2 |

3 |

|

33% |

33% |

15% |

20% |

20% |

23% |

Таблица 6. Летальность при различных режимах СДК + АПТ у больных панкреонекрозом

|

Группа больных |

|||||

|

IА |

IБ |

IIА |

IIБ |

IIIА |

IIIБ |

|

18 (8) |

12 (10) |

13 (4) |

15 (7) |

10 (2) |

13 (3) |

|

67% |

83% |

31% |

47% |

20% |

23% |

|

24 (18) |

28 (11)*** |

23 (5)* |

|||

|

75% |

39% |

22% |

|||

|

Примечание. Достоверность различий (p < 0,05): * - между I и III, |

|||||

В частности, в контролируемом клиническом исследовании, проведенном E.J.Luiten и соавт. (1995), установлено, что СДК на фоне системного введения антибиотиков у больных панкреонекрозом не только снижает частоту возникновения респираторных инфекционных осложнений, но и статистически достоверно уменьшает летальность (до 22% по сравнению с 35% летальных исходов в контрольной группе) [5].

Потенциальная эффективность СДК в комбинации с системным введением антибактериальных препаратов зависит от тщательного соблюдения ряда условий.

Во-первых, выбор антибактериального препарата при панкреонекрозе следует производить с учетом его адекватной проницаемости в поджелудочную железу и желчь, некротические ткани забрюшинной локализации [7, 8].

Во-вторых, тактика и продолжительность адекватной АПТ при панкреонекрозе определяется как тяжестью состояния больных, так и продолжительностью многоэтапного хирургического лечения [3, 9].

В-третьих, энтеральный компонент режима СДК + АПТ должен обеспечивать оптимальное поступление антибактериального препарата в потенциальный источник эндогенного (ре)инфицирования, которым при остром панкреатите является ЖКТ [5, 6].

Вместе с тем режим СДК у больных панкреонекрозом является важным мероприятием в профилактике нозокомиального инфицирования респираторного тракта и мочевыводящей системы [5]. Учитывая постоянную патоморфологическую трансформацию очагов некроза в течение продолжительных сроков заболевания и многоэтапного хирургического лечения, режим СДК может представлять определенный этап в предполагаемой смене нескольких режимов АПТ при панкреонекрозе [1].

По этим причинам особый интерес представляет оценка эффективности различных режимов СДК + АПТ для разработки оптимальной тактики АПТ при панкреонекрозе.

Материал и методы исследований

В клинике факультетской хирургии РГМУ с января 1990 по сентябрь 2000 г. находилось на лечении 100 больных с различными формами панкреонекроза. Диагноз верифицирован на основании клинических, лабораторных, инструментальных (ультрасонография, лапароскопия, компьютерная томография) и интраоперационных данных. Тяжесть состояния больных панкреонекрозом оценивали по интегральным шкалам Ranson (1974), Glasgow (1984), APACHE II (1984) [4].

Всем больным в условиях отделения интенсивной терапии (ОИТ) проводили комплексную инфузионную, детоксикационную и специфическую (препараты соматостатина, антиметаболиты, антипротеазы, блокаторы H2-рецепторов) терапию, направленную на подавление экзокринной функции поджелудочной железы и снижение уровня панкреатогенной токсинемии.

Показанием к операции служили инфицированные формы панкреонекроза независимо от степени полиорганных нарушений, неэффективность комплексной консервативной терапии независимо от факта инфицирования некротических очагов, что свидетельствовало о крупномасштабном характере поражения поджелудочной железы и забрюшинного пространства или высоком риске развития панкреатогенной инфекции [10].

Из 100 больных панкреонекрозом выделено 75 пациентов, которым проводили СДК + АПТ в различных режимах.

Основными критериями включения в проводимое исследование являлись:

- Сроки начала АПТ и СДК от момента госпитализации не превышали 2 сут.

- Длительность АПТ и СДК не менее 5 сут.

- Проведение однотипной консервативной терапии препаратами соматостатина, цитостатиками, ингибиторами протеаз и блокаторами желудочной секреции.

- Проведение однотипных по методологии хирургических вмешательств.

- Выделенные группы пациентов являлись однородными по категориям тяжести и прогноза заболевания.

В соответствии с классификацией острого панкреатита (Атланта, 1992) [9] и перечисленными критериями отбора выделены две группы больных, однородных по возрастной, этиологической и клинической структуре. В основную группу включены 35 больных, которым проводили СДК + АПТ в различных режимах. Группу клинического сравнения составили 40 больных, у которых в АПТ компонент СДК отсутствовал (табл. 1).

Тактика СДК + АПТ, включающая как энтеральное, так и парентеральное применение антибиотиков у больных панкреонекрозом, за анализируемый период претерпела существенные изменения.

В отношении системной АПТ это было обусловлено появлением в клинической практике "новых" антибактериальных препаратов (цефалоспорины III и IV поколения, фторхинолоны, карбапенемы и др.).

Эти антибиотики нашли свое место в комплексной АПТ гнойно-септических осложнений панкреонекроза благодаря расширению спектра активности в отношении приоритетных возбудителей панкреатогенной инфекции и нозокомиальных внебрюшных осложнений, а также достаточной пенетрации в зоны некроза поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки [1, 2, 7, 11].

Были использованы две методики СДК при панкреонекрозе. Первый (I) режим СДК (полимиксин М/В + гентамицин/тобраминцин + нистатин) включал неадсорбируемые из просвета ЖКТ антибактериальные препараты. Фторхинолоны в сочетании с противогрибковыми препаратами (пефлоксацин 800 мг/сут + флуконазол 100 мг/сут) составили основу II режима СДК, что позволило проводить ступенчатую АПТ фторхинолонами у больных с деструктивным панкреатитом.

При проведении длительной искусственной вентиляции легких или развитии стойкого пареза кишечника препараты для СДК вводили в виде суспензии на физиологическом растворе через назогастральный или назоинтестинальный зонд, имплантированный во время операции.

В остальных случаях препараты для СДК назначали per os.

В зависимости от определенных тактических решений в выборе режимов СДК + АПТ и тактики хирургических вмешательств выделены шесть групп больных панкреонекрозом (табл. 2).

В первую группу включены 24 больных, у которых основу режима системной АПТ составили аминогликозиды в сочетании с полусинтетическими пенициллинами или линкозамидами и цефалоспорины I-II поколения. Критерии выбора и резерва определены основным спектром идентифицируемой микрофлоры при внутрибрюшной инфекции, тактикой назначения препаратов без учета их пенетрирующих в ткани поджелудочной железы характеристик.

В этой группе СДК проведена 12 (50%) больным (IА группа). Основным явился I режим СДК, включающий полимиксин В (400 мг/сут) + гентамицин/тобрамицин (320 мг/сут) + нистатин (2 млн ед. сут). Необходимо отметить, что в этот период происходила разработка методики СДК у больных панкреонекрозом. Контрольная (IБ группа) включала 9 больных панкреонекрозом с однотипной тактикой консервативного и хирургического лечения.

Вторую группу составили 28 больных панкреонекрозом, которым проводилась АПТ с внутривенным использованием цефалоспоринов II и III поколения или фторхинолонов (пефлоксацин/абактал, фирмы "ЛЕК"), что позволяло по показаниям проводить смену 2 или 3 режимов АПТ у больных панкреонекрозом.

Такая тактика АПТ при панкреонекрозе у больных второй группы обоснована применением антибиотиков с высокой проницаемостью в панкреатические ткани (цефалоспорны II и III поколения, фторхинолоны и метронидазол) [1].

В этот период оптимизации нового методологического подхода в оперативном лечении распространенных и инфицированных форм панкреонекроза основное преимущество получили "открытые" и "полуоткрытые" методы дренирующих операций забрюшинного пространства в сочетании с тактикой программируемых некрсеквестрэктомий [10].

В этой группе СДК проведена 13 (46%) больным (IIА группа), среди которых у 2 (23%) пациентов – во II режиме; 15 больных включены в контрольную (II Б группу) с однотипной консервативной и хирургической тактикой лечения.

С 1998 г. у 23 больных панкреонекрозом, включенных в третью группу, мы оптимизировали СДК + АПТ, которую построили на стратегии обязательного назначения антибиотиков так называемого резерва: карбапенемы (4 г/сут) – имипенем/циластатин (18 больных) и меропенем (5 больных).

В этой группе у 10 (43%) оперированных больных (IIIА группа) проводили СДК, среди них у 5 (50%) больных использовали II режим.

Проведение СДК в сочетании с системной терапией карбапенемами было обусловлено развитием выраженного дисбактериоза кишечника II и III степени на фоне крайней степени тяжести состояния больных с распространенными и инфицированными формами панкреонекроза, которым проводили многоэтапные некрсеквестрэктомии, включающие преимущественно "открытые" методы дренирования забрюшинного пространства и брюшной полости. В IIIБ группу включены 11 больных, сравнимых по тяжести заболевания и характеру полиорганных нарушений, которым СДК не проводили.

Результаты и их обсуждение

Анализ демографических показателей, основных причин, структуры и тяжести клинических форм, представленный в табл. 1 и 2, показал, что выделенные на основании различных режимов СДК + АПТ больные не отличались по возрасту, этиологии, критериям тяжести состояния.

Частота использования режима СДК у больных панкреонекрозом во всех группах существенно не различалась. Вместе с тем в первый период времени II режим СДК использован только у 8% больных I группы в связи с разработкой методики. В последние годы показания к его применению обосновано расширены (23% больных II и 50% III групп), в первую очередь у больных с распространенными и инфицированными формами панкреонекроза.

Анализ хирургической тактики у больных панкреонекрозом (табл. 3), показал, что во II и III группах достоверно увеличивалось число этапных санационных вмешательств на поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке, проводимых по строгим показаниям и преимущественно в программируемом режиме.

На этом фоне длительность режима СДК + АПТ составила в IIА и IIIА группах 11 ± 6 сут и 12 ± 4 сут соответственно и была продолжительнее антибактериального режима (7 ± 2 сут) в IА группе больных.

Отмена антибактериального препарата независимо от используемого режима происходила при регрессе симптомов системной воспалительной реакции, что соответствовало тяжести состояния больного менее 3 баллов по шкале APACHE II. Режим СДК отменяли через 3–5 сут после последнего хирургического вмешательства, при адекватном восстановлении моторноэвакуаторной функции ЖКТ и самостоятельном питании больного с последующим назначением жидких пробиотиков.

Средние сроки госпитализации наиболее тяжелых больных панкреонекрозом IIА и IIIА групп достигали 2 мес, среди которых длительность интенсивной терапии в ОИТ составляла 3 нед. При этом средние сроки пребывания оперированных больных в условиях ОИТ в IIА и IIIА группах, однородных по характеру хирургической тактики, варьировали от 18 до 26 сут.

Результаты применения различных режимов СДК ± АПТ (табл. 4) свидетельствовали о том, что в IА группе частота развития инфицированных внутрибрюшных осложнений (ИН + ПА) среди оперированных больных по сравнению с контрольной группой существенно не менялась, тогда как в IIА и IIIА группах отмечено снижение уровня септических форм заболевания. На этом фоне в IА и IIА группах по сравнению III выявлена отчетливая тенденция к преимущественному формированию пакреатогенного абсцесса.

Активация хирургической тактики в связи с увеличением частоты этапных оперативный вмешательств не сопровождалось увеличением частоты легочных осложнений, включающих нозокомиальную пневмонию, трахеобронхит (табл. 5). Так, несмотря на увеличение среднего числа операций в IIА и IIIА группах больных до 5-6 у одного больного, выявлено снижение уровня этих легочных осложнений до 67% во II и до 30% у больных в III группах.

Частота раневой инфекции в условиях оптимизированной СДК + АПТ существенно не менялась.

Наиболее значимые различия в снижении летальности выявлены в IIIА в сравнении с IА и IIА группами (табл. 6). Среди больных II группы рациональная парентеральная терапия цефалоспоринами II и III поколения, фторхинолонами в сочетании с режимами СДК позволила снизить летальность с 46 до 37%.

Вместе с тем у больных III группы в условиях однотипной тактики хирургического и консервативного лечения летальность существенно не менялась, что мы объясняем достаточным деконтаминационным эффектом монотерапии карбопенемами при их парентеральном применении даже в отсутствие режима СДК.

Полученные данные показали, что внутривенное назначение антибактериальных препаратов в комбинации с энтеральным введением антибиотиков в ЖКТ является эффективным режимом АПТ при панкреонекрозе. Эффективность СДК + АПТ подтверждена снижением частоты летальности во II и III группах оперированных больных с инфицированными формами деструктивного панкреатита.

Среди исследованных режимов СДК + АПТ оптимизированная тактика с применением в качестве парентеральных препаратов выбора цефалоспоринов III–IV поколения (цефоперазн, цефепим), фторхинолонов (пефлоксацин) и карбапенемов (имипенем, меропенем) имеет существенное значение в кардинальном улучшении результатов лечения больных панкреонекрозом.

Вместе с тем, учитывая часто многоэтапный характер оперативных вмешательств, сопряженных с продленной ИВЛ, длительным парезом и дисбиозом ЖКТ, а также высоким риском нозокомиального инфицирования больного с панкреонекрозом, следует всегда планировать смену нескольких антибактериальных режимов СДК + АПТ.

Выводы

1. Селективная деконтаминация кишечника является обоснованным и эффективным режимом антибактериальной профилактики и терапии при инфицированных формах панкреонекроза и может быть рекомендована в качестве компонента комплексного лечения деструктивного панкреатита.

2. Оптимальным режимом селективной деконтаминации кишечника является комбинация фторхинолонов (особенно пефлоксацина) с флуконазолом, которая имеет существенные преимущества перед энтеральным использованием комплекса неадсорбируемых из ЖКТ препаратов (полимиксины + аминогликозиды + нистатин).

Литература

1. Barie P.S. A critical revew of antibiotics profilaxis in severe acute pancreatitis.//Am J Surg 1996; 172 (Suppl. 6A): 38-43.

2. Pedersoli P., Bassi C., Vesentini S., Campedelli A. A randomised multicenter clinical trial of antibiotic prophylaxis of septic complications in acute necrotizing pancreatitis with imipenem.//Surg Gynecol Obstetr 1993; 176 (5): 480-3.

3. Ho H.S., Frey C.F. The role of antibiotic prophylaxis in severe acute pancreatitis.//Arch Surg 1997; 132: 487-93.

4. Wyncoll D.L. The management of severe acute necrotizing pancreatitis: an evidence-based review of the literature.//Intensive Care Med 1999; 25 (2): 146-56.

5. Luiten E.J., Hop W.C.J., Lange J.F., Bruining H.A. et al. Controlled clinical trial of selective decontamination for the tretment of sever acute pancreatitis.//Ann Surg 1995; 222: 57-65.

6. Marotta F., Geng T.C., Wu C.C., Barbi G. Bacterial translocation in the course of acute pancreatitis: beneficial role of nonabsorbable antibiotics and lactinol enemas.//Digestion 1996; 57 (6): 446-52.

7. Bassi C., Pedersoli P., Vesentini S., Falconi V. et al. Behavior of antibiotics during human necrotizing pancreatitis//Antimicrob Agents Chemoter 1994; 38: 830-6.

8. Kramer K.M., Levy H. Prophylactic antibiotics for severe acute pancreatitis: the behining of an era.//Pharmacotherapy 1999; 19 (5): 592-602.

9. Bradley E.L.III A clinically based classification system for acute pancreatitis. Sunnary of the international symposium on acute pancreatitis, Atlanta, Ga, september 11-13, 1992.

10. Савельев В.С., Филимонов М.И., Бурневич С.З., Соболев П.А. Хирургическое лечение распространенного панкреонекроза.//Анналы хирургии 1998; 1: 34-9.

11. Bassi C., Falconi M., Talamini G., Uomo G. et al. Controlled clinical trial of perfloxacin versus imipenem in severe acute pancreatitis.//Gastroenterology 1998; 115 (6): 1513-7.