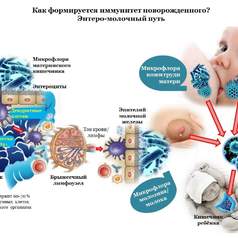

Микробиоценоз кишечника здорового человека представляет собой эволюционно сложившуюся микроэкологическую систему, в которой симбионтная микрофлора находится в состоянии динамического равновесия.

По мнению ряда исследователей [2, 8], "толстокишечный" микробиоценоз следует рассматривать как особый экстракорпоральный орган, выполняющий жизненно важные функции в организме человека.

Известно, что у детей с заболеваниями органов пищеварения в 93% случаев выявляется дисбактериоз кишечника (ДБК) и отмечается повышение конечных продуктов автоокисления ненасыщенных жирных кислот.

О перекиснем окислении липидов (ПОЛ) в тканях судят по количеству малонового диальдегида (МДА). Его активность поддерживается на определенном уровне при участии ферментов антиоксидантной защиты (АОЗ) или активности (АОА), что позволяет говорить о перекисном гомеостазе[1].

В настоящее время все известные случаи активации ПОЛ сводятся к трем: снижение уровня АОА, гипоксия в клетках и образование свободных радикалов в биологической системе [4]. Это подтверждает возможную распространенность и неспецифичность показателей ПОЛ.

Однако, включаясь в патогенез заболевания, как правило, вторично, процессы липопероксидации играют важную роль в прогнозе и исходе болезни [1,9]. Накопленные результаты исследований, посвященные нарушению равновесия в системе ПОЛ - АОА обосновывают необходимость и актуальность изучения их роли в патогенезе заболеваний, в том числе стоматологических, поиск новых средств, восстанавливающих АОА.

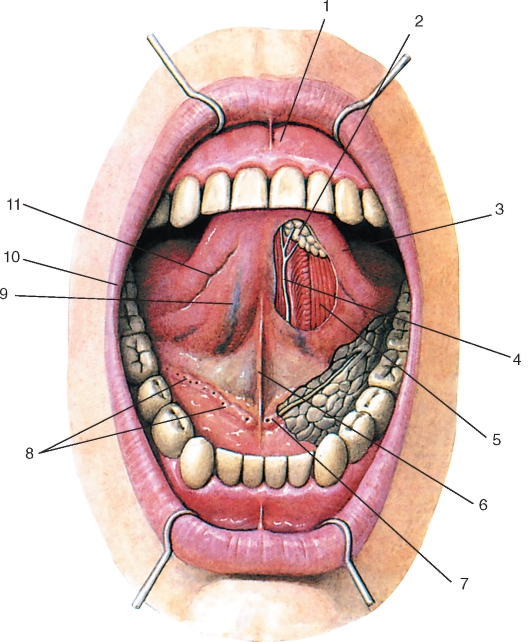

Цель исследования: изучить активность процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантную активность в плазме крови, эритроцитах и в смешанной нестимулированной слюне больных с патологией органов полости рта, отягощенной ДБК.

Материал и методы. Под наблюдением находились 146 чел. в возрасте 3-6 лет, в том числе основная группа (!06 чел.) -дети с заболеваниями органов полости рта с выявленным дисбиозом кишечника (ДБК) и группа сравнения (40 чел.) - пациенты с указанной патологией на фоне эубиоза кишечника.

Об активности свободнорадикального окисления липидов (СРОЛ) судили по уровню МДА и антиоксидантной активности в плазме крови, эритроцитах и слюне [6, 7]. Венозную кровь брали утром натощак до начала курса лечения.

Смешанную нестимулированную слюну забирали в течение 15 минут после пробуждения. По степени микробиологических нарушений в толстой кишке выделяли ДБК I, II, III и IV степени тяжести [3]. Стоматологический статус у больных определяли традиционными методами исследований.

Результаты исследования и их обсуждение. У подавляющего большинства детей (76; 71,6%) основной группы диагностирован дисбактериоз толстого кишечника I и II степени. При этом у 18 отмечалось снижение содержания бифидо-, лактобактерий и кишечной палочки с нормальными ферментативными свойствами, а у остальных наряду с уменьшением содержания указанных бактерий высевалась гемолитическая кишечная палочка. Третья (21) и четвертая (9) степень верифицированы у 28,4% обследованных.

В содержимом толстой кишки пациентов этих групп наряду с уменьшением бифидо- и лактобактерий до 10" и увеличением (>25%) кишечной палочки с гемолизирующими свойствами обнаруживались в монокультуре стафилококки, клебсиела, клостридии, цитробактер, грибы рода Candida. В отдельных случаях наблюдался ассоциированный вид дисбиоценоза.

Основные клинические проявления патологии в полости рта в ассоциации с микроэкологическими сдвигами в кишечнике имели некоторые особенности. Так, у обследованных чаще диагностированы пороки развития твердых тканей зубов (41,68% и 18,16% соответственно, р<0,05); склонность к острому течению кариозного процесса встречалась в 2 раза чаще в группах больных с III-IV ст. ДБК.

Установлена также низкая структурно-функциональная кислотоустойчивость эмали зубов у 68,5%, кислая реакция слюны у 71,3% (в группе сравнения - у 21,3% и 28,6% соответственно, p<0,05). Индекс гигиены как "плохой" и "очень плохой" наблюдался у 39,4% больных с I и II ст. ДБК, у 58,6% - III ст. и у всех с IV ст. ДБК.

Хронический катаральный гингивит и хронические заболевания слизистой оболочки полости рта (СОПР) и красной каймы губ (ККГ) диагностированы у 27,5, 33,4% и 40,6% соответственно. При сопоставлении данных о длительности хронических заболеваний СОПР и ККГ, а также степени выраженности ДБК нами не выявлено прямой зависимости между этими величинами, что подтверждается и результатами корреляционного анализа (г=+0,40; р>0,05).

В то же время частота обострений этих заболеваний 2 и более раза в год была достоверно выше у больных с дисбиотическими нарушениями III и IV ст. (р<0,001). Последнее подтверждают данные корреляционного анализа: выявлена прямая корреляционная связь между частотой обострений указанной патологии и стадией ДБК (/=+0,595±0,03; р<0,001).

Нами проведено исследование продуктов свободнорадикального окисления липидов (СРОЛ) у 47 детей основной группы и у 15 группы сравнения. Об активности СРОЛ судили по уровню малонового диальдегида (МДА) и антиоксидантной активности (АОА) в плазме крови, эритроцитах и в слюне (таблица).

При анализе полученных результатов оказалось, что у детей I и II ст. ДБК наблюдается снижение уровня МДА как в плазме крови, так и в эритроцитах. Однонаправленность показателя МДА у этих больных выявлена и в смешанной нестимулированной слюне.

Это объясняется тем, что у 87,8% обследуемых ДБК диагностирован в анамнезе длительностью от 1,6 до 3,6 г. Данные литературы свидетельствуют, что содержание МДА может не только увеличиваться, но и уменьшаться, что также является неблагоприятным показателем гомеостаза и отражает снижение обменных процессов в мембране клетки [1, 5].

При этом процессы пролиферации начинают преобладать над дифференцировкой, и развивается десинхронизация фаз регенерации, что способствует атрофическим изменениям эпителия, рецидивирующему течению заболевания, это и подтверждается нашими исследованиями. Средние показатели АОА во всех биосредах у этих больных не отличаются от данных показателей пациентов группы сравнения.

Что касается показателей активности СРОЛ у детей с III и IV ст. ДБК, то наблюдается высокое содержание МДА, превышающее норму в плазме крови и в эритроцитах в 1,3 раза, а в слюне - в 1,7 раза. Одновременно у всех больных со стоматологической патологией, ассоциированной с ДБК III и IV ст., отмечалось снижение АОА: в плазме крови в 2 раза, а в слюне более чем в 3 раза.

Таким образом, у больных со стоматологической патологией в сочетании с "дисбактериозом кишечника" впервые изучена активность процессов перекисного окисления липидов и антиок-сидантной активности не только в плазме крови и эритроцитах, но и в смешанной нестимулированной слюне.

Выявлены нарушения в системе процессов свободнорадикального окисления липидов, которые усиливаются с тяжестью дисбиотических расстройств в толстом кишечнике.

Кроме того, однонаправленность полученных результатов исследования перекисного окисления липидов в плазме крови, эритроцитах и слюне дает основание рекомендовать неинвазивный, простой и безболезненный забор биосреды (слюны) для исследования процессов ПОЛ, что является весьма актуальным в детской практике.

Активность процессов ПОЛ в биосредах организма у детей с патологией органов полости рта, отягощенной ДБК

| Степень тяжести ДБК.я | ||||||

|

МДА Н МО ЛЬ/МЛ |

МДА НМОЛЬ/МЛ |

|||||

| 1(8) |

1,21 ±0,П* |

72,50 ±5,67* |

16 ±0,40* |

70,0 ±5,84* |

1,29 ±0,10* |

75,25 ±6,84* |

| Н (16) |

1,31 ±0,13* |

70,33 ±8,40* |

4,84 ±0,16* |

68,0 ±5,82* |

1,68 ±0,17* |

72,60 ±8,32* |

| III (19) |

1,81 ±0,11* |

56,40 ±4,11* |

6,92 ±0,32* |

58,6 ±4,14* |

2,84 ±0,31* |

67,27 ±3,16* |

| IV (4) |

2,46 ±0,12* |

32,66 ±4,11* |

8,42 ±0,32* |

49,0 ±3,62* |

2,87 ±0,14* |

26,66 ±2,81* |

| Контроль (15) |

1,42 ±0,15 |

75,60 ±6,18 |

5,82 ±0,28 |

72,40 ±5,40 |

1,67 ±0,20 |

82,07 ±7,42 |

Примечание:* -p<0,05 по отношению к контрольному уровню.

Учитывая, что реакции ПОЛ служат отражением защитноприспособительных сил организма на клеточном уровне, исследование их у детей с патологией органов полости рта, ассоциированной с ДБК, позволит своевременно, еше на донозологической стадии ввести в комплексную терапию средства, восстанавливающие работу системы антиоксидантной защиты.

Список литературы

1. Банкова В. В. Роль малонового диальдегида в регуляции перекисного окисления липидов в норме и патологии: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук.- М., 1990.

2. Блохина И. Н. Дисбактериоз и его профилактика// Педиатрия.-- 1981.-№ 10.-С. 6-9.

3. Куваева И. Б., Ладодо К. С. Микроэкологические и иммунные нарушения у детей.- М.: Медицина, 1991.

4. Лаврова А. Е. Биологическая роль цинка в норме и призаболеваниях// Рос. педиатрический журнал.- 2000.-№ 3,-С.42-47.

5. Переслегина И. А. Клинико-патогенетическое значение нарушений перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты организма при хроническом гастродуодените и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у детей: Автореф. дис. ...д-ра мед. наук.-М.,1991.

6. Спектор Е. Б., Ананенко А. А., Политова Л- И. Определение общей антиокислительной активности плазмы крови и ликвора//Лаб. дело.- 1984.- № 1.- С. 26-28.

7. Стальная И. Д., Гаришвти Т. Г. Определение малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты// Современные методы биохимии.- М.: Медицина, 1977.- С. 66-68.

8. Шендеров Б. А. Нормальная микрофлора и ее роль в поддержании здоровья человека// Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол.- 1998.- Т. 9,- № 3.- С. 51-55.

9. Юдина М. А. Клинико-патогенетическое значение нарушений системы биотрансформации при атоническом дерматите у детей: Дис. ... канд. мед. наук.-Н.Новгород, 1997.